Article

飛騨の匠 — 都を支えた山の名工たち

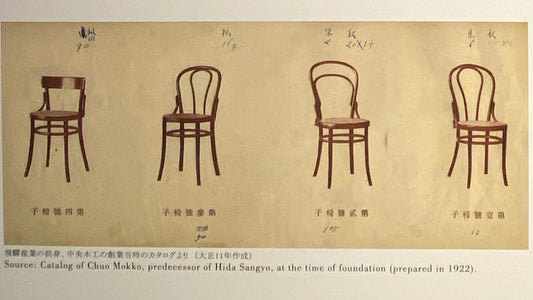

現代の飛騨の職人たちが作る品に、古代からの精神が直接受け継がれているかは分かりません。けれど、どことなくその面影やつながりを感じます。そうした思いから、まずは「飛騨の匠」について少し調べてみました。 静かな山国、飛騨。 その深い森に育まれた木々と、木を知り尽くした人々がいました。 彼らは**飛騨の匠(Hida no Takumi)**と呼ばれ、日本の歴史において特別な位置を占めています。 都と地方を結んだ時代 今からおよそ1300年前、8世紀初頭の日本。 都は政治・宗教・文化の中心であり、宮殿や寺院、官舎や貴族の邸宅が計画的に整然と並ぶ、唐風の都城でした。 地方からは税や労役が課せられ、都の建設と運営に必要な物資や人材が送り出されます。中でも、飛騨のように優れた木工技術を持つ土地は、特別な役割を担いました。 税を免じてでも呼ばれた職人 飛騨は険しい山々に囲まれ、良質な木材が豊富な地。 古くから木工に秀でた人々が暮らし、その技術は宮殿や寺院の建築に欠かせませんでした。 8世紀、日本で唯一の制度として、「税を免除してでも都に派遣する」職人制度が誕生します。 それが飛騨の匠です。 養老令(718年)に記録されたこの制度は、平安時代末まで約500年続きました。毎年約100人、総計で延べ4〜5万人の匠が都に赴いたと推定されています。 匠街道と文化の往来 飛騨から都への道は「東山道飛騨支路」、後に「匠街道」とも呼ばれました。 延喜式(927年)には、都まで上り14日・下り7日と記されています。徒歩での長旅、険しい峠を越えるその道は、物理的にも文化的にも都と飛騨を結ぶ動脈でした。 匠たちは木工技術だけでなく、都の新しい文化や知識を故郷へ持ち帰り、それが飛騨の文化的土壌をさらに豊かにしていきます。 遷都とともに移る匠たち 日本の首都は歴史の中で幾度も移されました。 飛鳥京、藤原京、平城京、長岡京、そして平安京。 飛騨の匠たちはその都度、新しい都へ赴き、建築や修理に携わりました。 彼らが手を加えたのは、大路や城郭だけではありません。宮廷の机や椅子、祭祀用具まで、その仕事は暮らしの細部にまで及びました。 専門職としての誇り 匠たちは宮内省の「木工寮」や「修理職」に所属しました。 木工寮:木材の伐採・製材、建築、祭具や家具の製作 修理職:皇居や官舎の造営・修理を専門に行う部署 それは単なる労役ではなく、専門職としての高い誇りと技術に支えられた仕事でした。...

飛騨の匠 — 都を支えた山の名工たち

現代の飛騨の職人たちが作る品に、古代からの精神が直接受け継がれているかは分かりません。けれど、どことなくその面影やつながりを感じます。そうした思いから、まずは「飛騨の匠」について少し調べてみました。 静かな山国、飛騨。 その深い森に育まれた木々と、木を知り尽くした人々がいました。 彼らは**飛騨の匠(Hida no Takumi)**と呼ばれ、日本の歴史において特別な位置を占めています。 都と地方を結んだ時代 今からおよそ1300年前、8世紀初頭の日本。 都は政治・宗教・文化の中心であり、宮殿や寺院、官舎や貴族の邸宅が計画的に整然と並ぶ、唐風の都城でした。 地方からは税や労役が課せられ、都の建設と運営に必要な物資や人材が送り出されます。中でも、飛騨のように優れた木工技術を持つ土地は、特別な役割を担いました。 税を免じてでも呼ばれた職人 飛騨は険しい山々に囲まれ、良質な木材が豊富な地。 古くから木工に秀でた人々が暮らし、その技術は宮殿や寺院の建築に欠かせませんでした。 8世紀、日本で唯一の制度として、「税を免除してでも都に派遣する」職人制度が誕生します。 それが飛騨の匠です。 養老令(718年)に記録されたこの制度は、平安時代末まで約500年続きました。毎年約100人、総計で延べ4〜5万人の匠が都に赴いたと推定されています。 匠街道と文化の往来 飛騨から都への道は「東山道飛騨支路」、後に「匠街道」とも呼ばれました。 延喜式(927年)には、都まで上り14日・下り7日と記されています。徒歩での長旅、険しい峠を越えるその道は、物理的にも文化的にも都と飛騨を結ぶ動脈でした。 匠たちは木工技術だけでなく、都の新しい文化や知識を故郷へ持ち帰り、それが飛騨の文化的土壌をさらに豊かにしていきます。 遷都とともに移る匠たち 日本の首都は歴史の中で幾度も移されました。 飛鳥京、藤原京、平城京、長岡京、そして平安京。 飛騨の匠たちはその都度、新しい都へ赴き、建築や修理に携わりました。 彼らが手を加えたのは、大路や城郭だけではありません。宮廷の机や椅子、祭祀用具まで、その仕事は暮らしの細部にまで及びました。 専門職としての誇り 匠たちは宮内省の「木工寮」や「修理職」に所属しました。 木工寮:木材の伐採・製材、建築、祭具や家具の製作 修理職:皇居や官舎の造営・修理を専門に行う部署 それは単なる労役ではなく、専門職としての高い誇りと技術に支えられた仕事でした。...